この記事は、私が以下の2冊の本を読み、その精神医学に関する知見の一部を教育に拡大解釈し、さらに蛇足を加えたものです。

神田橋條治

(1990) 『精神療法面接のコツ』岩崎学術出版社

神田橋條治 (1994) 『追補 精神科診断面接のコツ』岩崎学術出版社

私がよく作っている「お勉強ノート」の一種ですが、今回は、直接引用を基本的に避けて、私が読み替え・書き換えた「(拡大)解釈」を掲載し、その後の「=>」でそのことに関する私の考えを書き足しました。ですから、精神医学に関する神田橋先生の見識は大幅に歪められて(あるいは姿を消して)おります。ですから(釈迦に説法になりますが)、精神医学関係の方でたまたまこの記事を読み、神田橋先生にご興味をもった方がいらっしゃいましたら、この記事の記述を信じず、上の原典をご参照ください。

この「お勉強ノート」の最初の版は4万文字(原稿用紙100枚)を超えるものになりましたので、ブログ掲載に際しては2部構成とすることにしました。

第1部であるこの記事には、上の2冊の中から「感性・雰囲気」、「教育」、「学習指導」、「学習者理解」に関すると思われる箇所についてのまとめを掲載しました。そのため、原著の順番は大幅に変更されたまとめとなっております。まとめの狙いとしては、まず神田橋理論の中核ともいえる「感性・雰囲気」について理解し、次に「教育」という大きなくくりで考えることを意図しています。次に、「学習指導」(神田橋先生の「精神療法面接」の拡大解釈)と「学習者理解」(神田橋先生の「精神科診断面接」の拡大解釈)についてまとめます。

次の記事の第2部では、「理論」、「コミュニケーション」、「言語」、「技術習得」の順でまとめます。

『神田橋條治精神科講義』『神田橋條治医学部講義』(創元社)を読んで

https://yanase-yosuke.blogspot.com/2021/02/blog-post.html

*****

感性・雰囲気

■ 学びの診断は五感を駆使して行う

(拡大)解釈:教室や面談室で学習者に対面しながら学習者の学びについて診断しようとする教師は、その五感を駆使して診断を行う。学びの診断は、その学習者がどこに躓き、学びを進めるためには何を必要としているかという判断である。教師には、医学における脳波やCTスキャン像などのように科学的に信頼できる非対面的な検査データはないので、対面診断の技量を高める必要がある。 (1994, p. 10に基づく)

=>内申書成績や学外テストの点数も非対面的なデータだが、それらは医学における検査データのような厳密な妥当性や信頼性は有していない。教師は、そのような非対面式データに過剰に依存して、学習者と対面する際の自らの五感の働きを止めてしまってはいけない。

=>ただ、これ以降は、あくまでも教師が学習者の学びの診断を行う前提で話を進めてゆくが、『学び合い』などの実践では、学びの診断を学習者が対面コミュニケーションを通じて相互に行う。学習者の数は言うまでも教師の数よりも多いこと、かつ、学習者の方が教師よりも素直に感性を働かせる傾向があることなどを考えると、学びの診断を対面する学習者が共に行い合うことには高い合理性があるかもしれない。この『学び合い』実践の可能性については、今後も丁寧に考え検証してゆきたい。

関連記事:

<実践報告>大学必修英語科目での『学び合い』の試み --「対話を根幹とした自学自習」を目指して—

https://yanase-yosuke.blogspot.com/2020/11/blog-post.html

■ コツは身体知であり、実践者が雰囲気と自身を感じながら、流れにのって発揮するものである。

(拡大)解釈:技術のコツは、修練の毎日の中で知らず識らずに身に染み込み、それが必要となった時に無意識に発揮される。言語でどんなにそのコツを表現しても、歪曲化・矮小化・粗雑化などは免れない。名人クラスの実践家が自らの技芸を分析して書を著したとしても、その名人は実践を行う場合に、分析したことばを頭の中に思い起こしてそれを実行しているわけではない。名人は、ひたすら全体の雰囲気と自分の心身に生じてくる反応を感知し、それらをもとに相手の心身の状況を推測し続けるだけである。名人から学ぼうとする実践者は、その流れを感じ取らなければならない。(1990. pp. 256-257に基づく)

=> こういった技芸 (art)

--個々人がその人生をかけてその身につけてゆく人格的知識 (personal knowledge) に関しては、Polanyiの分析が参考になる。あるいは異なる分野(太極拳、チェス、将棋)の修行が同じような過程を経ているのも興味深い。このような身体知は、完全に対象化して自然科学のように研究することはできない。だから、そのための独自の方法をもって研究を進めてゆかねばならない。そのような研究法についても少しずつ衆知が集まってきているように思う。必要なのは、自然科学(の真似事)だけが、英語教育研究でないという当たり前のことを皆が新しい常識とすることだろう。

関連記事

Michael Polanyi (1958) Personal Knowledge (The University of Chicago

Press)のまとめ

https://yanase-yosuke.blogspot.com/2020/09/michael-polanyi-1958-personal-knowledge.html

Michael Polanyi (1966) The Tacit Dimension (Peter Smith) のまとめ

https://yanase-yosuke.blogspot.com/2020/09/michael-polanyi-1966-tacit-dimension.html

ジョッシュ・ウェイツキン著、吉田俊太郎訳 (2015) 『習得への情熱 -- チェスから武術へ』(みすず書房)

https://yanase-yosuke.blogspot.com/2020/09/2015.html

羽生善治氏の4冊の本を読んで:知識を経験にそして知恵に

https://yanase-yosuke.blogspot.com/2020/09/4.html

■ 先入見と経験は実は同じものである。

(拡大)解釈:先入見と経験は、コインの表裏である。先入見をなくして観察をしようとすることは、それまでの経験知を働かせようとしないことあるいは否定することである。そのようなことをすれば感受性の低下が生じる。(1994. p. 241に基づく)

=> 人間の認知は、それまでの経験に基づいて生じるさまざまな感情に伴う予測に強く影響されている。「先入見をなくして観察をしよう」ということばは、「強い偏見を保ったままにしてはならない」という意味では有効な助言になるのだが、ただ繰り返すなら、人間のあり方を否定する妙なお説教になりかねない。

関連記事

Lisa Feldman Barrett (2018) How Emotions Are Made: The Secret Life

of the Brain (London: Pan Books) の四章までのまとめ

https://yanase-yosuke.blogspot.com/2019/08/lisa-feldman-barrett-2018-how-emotions.html

Lisa Feldman Barrett (2018) How Emotions Are Made: The Secret Life

of the Brainの五章(「概念、ゴール、ことば」)のまとめ

https://yanase-yosuke.blogspot.com/2019/08/lisa-feldman-barrett-2018-how-emotions_26.html

Lisa Feldman Barrett (2018) How Emotions Are Madeの第六章(「脳はいかにして情動を作り出すのか」)のまとめ

https://yanase-yosuke.blogspot.com/2019/09/lisa-feldman-barrett-2018-how-emotions.html

意味のシステム依存性と語の超越論的指示機能に関する若干の考察:バレット著、高橋洋訳 (2019) 『情動はこうしてつくられる』(紀伊國屋書店)の1-7章を読んで

https://yanase-yosuke.blogspot.com/2020/02/2019-1-7.html

第7章「社会的実在性を有する情動」(Emotions as Social Reality)

のまとめ: "How Emotions Are Made"より

https://yanase-yosuke.blogspot.com/2020/02/7emotions-as-social-reality-how.html

身体と心と社会は不可分である:Barrettの"How Emotions Are Made"の後半部分から

https://yanase-yosuke.blogspot.com/2020/02/barretthow-emotions-are-made.html

■ 教育実践の中核は、それが醸し出す「雰囲気」である

(拡大)解釈(この項目は特に元の精神医学の知見を学校教育に拡張・変形させて解釈しているので注意が必要):成果を上げている教育実践を観察して言えることは、それらすべての核にあるのは、その場の「雰囲気」のよさである。教育実践において、使用する教材や教授法や教室、そして教える教師や教わる学習者は、実にさまざまであるが、それらがうまく噛み合って、学ぶ場によい「雰囲気」が感じられる時には、授業(対面指導)はよいものとなる。「雰囲気」とは、形がなく、輪郭がなく、厳密な言語化も困難な、その場のあり方である。それは参加者のことばの調子や、なにげないしぐさ、態度などに垣間見られる。その雰囲気がよければ、その教育実践は、参加する誰にとってもよいものとなる。逆に言えば、教材や教授法あるいは教師や学習者が、いかに「優れたもの」という評判を得ているものであっても、学ぶ場の「雰囲気」が悪いものになってしまえば、学びの成果は出にくい。(1990. pp. 43-52に基づく)

=> 前の記事でも書いたが、この「雰囲気」を神田橋先生は自分にとっての「セントラルドグマ」としているが、この考え方に私は衝撃を受けた。このような説明法は、実証主義者がもっとも非難するものであり、自覚のない実証主義者が多い学界でこのような発言をすることにはリスクが高い。しかし、実践者としてはこの考え方はとても共感できる。異なる個性をもった人間(「複数性」)を含む数多くの流動的な要因が絡まる場(「複合性」)で、「普遍的な要素」を求めるとしたら、このような概念ぐらいがその答えとなるのではないだろうか(もっともウィトゲンシュタインが『哲学的探究』で批判したように、実証主義者はこのようなことばが示しているのは「概念」ですらない、というだろうが)。

私は前任校(広島大学・教育学部)では、いろいろな小中高で授業観察をしたが、その際、(i)

児童・生徒が訪問者である私に挨拶をしてくれる、(ii) 校内の掲示物に温かい感じがある、(iii) 校長先生や担当教師が話しやすい、という3つの条件を満たした学校で、悪い授業を見たことがない。科学的な知見ではないが、私にとってこれは重要な経験則であった。これも「雰囲気」ということばで説明することができるだろう。

関連記事(「複数性」関係)

真理よりも意味を、客観性よりも現実を:

アレント『活動的生』より

http://yanaseyosuke.blogspot.jp/2016/05/blog-post_24.html

人間の複数性について:

アレント『活動的生』より

http://yanaseyosuke.blogspot.jp/2016/06/blog-post.html

アレントの行為論 --アレント『活動的生』より--

http://yanaseyosuke.blogspot.jp/2017/01/blog-post_18.html

アレント『暗い時代の人々』より -- 特に人格や意味や物語について--

http://yanaseyosuke.blogspot.jp/2016/10/blog-post_11.html

アレントの言語論に通じるル=グヴィンの言語論

http://yanaseyosuke.blogspot.jp/2016/10/blog-post_25.html

人間の条件としての複数性

http://yanaseyosuke.blogspot.com/2008/04/blog-post_8473.html

この世の中にとどまり、複数形で考える

http://yanaseyosuke.blogspot.com/2008/03/blog-post_24.html

「政治」とは何であり、何でないのか

http://yanaseyosuke.blogspot.com/2008/04/blog-post_11.html

アレントによる根源的な「個人心理学」批判

http://yanaseyosuke.blogspot.com/2008/03/blog-post.html

世界を心に閉じこめる近代人

http://yanaseyosuke.blogspot.com/2008/06/blog-post_1835.html

関連記事(「複合性」関係)

ルーマン (1990) 「複合性と意味」のまとめ

https://yanaseyosuke.blogspot.com/2016/05/1990.html

「意味、複合性、そして応用言語学」 『明海大学大学院応用言語学研究科紀要 応用言語学研究』 No.19. pp.7-17

https://yanaseyosuke.blogspot.com/2017/08/no19-pp7-17.html

「言語学という基盤を問い直す応用言語学?―意味概念を複合性・複数性・身体性から再検討することを通じて―」

(応用言語学セミナーでのスライドとレジメ)

https://yanaseyosuke.blogspot.com/2016/11/blog-post_15.html

英語教育実践支援研究に客観性と再現性を求めることについて

https://doi.org/10.18983/casele.47.0_83

「質的な実践研究における非合理性・自己参照性・複合性」のスライドとレジメ

https://yanaseyosuke.blogspot.com/2015/05/blog-post_27.html

コミュニケーションはいかにして形成され、そこでは何が生じるのか:長岡(2006)『ルーマン 社会の理論の革命』の第8章を基にしたまとめ

https://yanase-yosuke.blogspot.com/2019/09/20068.html

■ 雰囲気は、もっとも情報量の大きい、生の情報である。

引用:雰囲気は、もっとも情報量の大きい、生の情報である。(1990. p. 250からの引用)

=> 作曲家のメンデルスゾーンはかつて、「私の愛する音楽は、ことばでとらえるにはあまりにも漠然としている観念を表現しているのではない。実情はまったく逆で、音楽はことばで表現するには精密すぎる観念を表現しているのである」

(“the music I love expresses ideas

that are not too vague to be captured in words, but on the contrary too

precise”) と述べたという。それに倣って言うなら、「ことばや数値で雰囲気を充分に表現し尽くせないのは、雰囲気が漠然としているからではない。雰囲気はあまりに緻密だからこそ、ことばや数値では表現できないのだ」となるだろう。

ここでいう「雰囲気」は、ある楽器の入りのタイミングや合奏のテンポの揺らし方を微妙に変えるだけで、演奏があざとくも名演にもなること--まったく別の雰囲気が生じてしまうことから理解できるかもしれない。あるいは絵画のタッチのカーブや勢いの絶妙な加減が名画を生み出していることからも推測できるだろう。私などが言うと、まったくの俗物的な言い方になってしまうが、芸術家がその人生をかけて達成した表現の精密さを理解することは、一般教養の必須の項目だろう。

関連記事

Review: Mendelssohn's Lieder ohne Worte, Books 5-8

https://blog.primephonic.com/review-mendelssohns-lieder-ohne-worte-books-5-8

■ 実践においては、雰囲気のよい流れが途切れないようにすることが肝要である。

引用:精神療法実務の要諦を一言でいうなら、「途切れが起こらないように、途切れている両者に橋を架けて流動が始まるように、と設定する工夫である。わたくしの論述に触れることで、後輩諸氏の内部に、新鮮でしかも懐かしく、個性的でしかも他の世界ととぎれていない流動、が再生するなら、先達としてのわたくしの、喜びこれ過ぐるはない。(1990. p. 257からの引用)

=> 『精神療法面接のコツ』の最後の段落のこの文章も達意の表現なのでそのまま引用した。下衆を承知で、特に重要な表現を書き出すなら、「途切れが起こらない」、「流動」、「(論述に)触れる」、「新鮮でしかも懐かしく」、「個性的でしかも他の世界ととぎれていない」、「再生」であろう。さらに野暮を行い、私なりの書き換えを試みるなら今の所、次のようになる。

書き換え:対面指導を行う際の要点は次のようにまとめられる。「指導を行っている際に、よい雰囲気の流れが続くように心がける。もし流れが途切れたら、教師と学習者の間に橋を架けて、よい流れが始まるように工夫する。自らの技術を言語化した先達が喜ぶことは、後進の者が自分の著作を丸暗記して教条化することではなく、著作を読み通すことによって自分なりのよい雰囲気の流れを心の中に見出してくれることである。その流れは、著作を読んだ一人ひとりが新たに創造したものでありながら、同時に、過去の先達の創造とつながっているものである。」

教育

■ 教師のすべての行いは、学習者の幸福につながるべき

(拡大)解釈:すべての技法は、すべて学習者の福利向上という理想に奉仕するためである。(1994.

p. 177に基づく)

=> 残念なことに、少なからずの教育技法は、学習者を手早く管理するためであったり、教師の手間を省くためであったりする。もちろん管理や効率化が教師にとって不可欠な場面も多々ある。だが、すべての教師の行いは、究極的には学習者の幸福につながるものでなければならないという信念は、根本的な原理として心に刻んでおくべきだろう。その原理に明らかに反する行いは、たとえ短期的な利便性があったとしても、実行するべきではない。

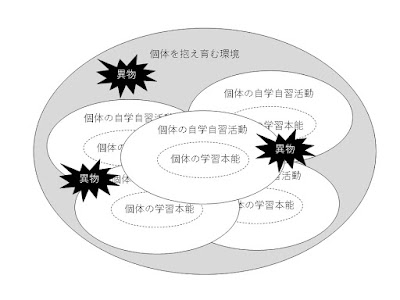

■ 教育の場を構成する3要素:個体、環境、異物

(拡大)解釈(この項目は特に用語を変えているので、読者には注意が必要):教育の場を構成している要素を図式的に分けるなら、(1) 個体、(2) 環境、(3) 異物となる

(1) 学ぶ個体:教育の主役は学ぶ個体である。個体は人間として学習本能をもち、それに基づいてさまざまな自学自習活動を行う。教育の場においてもっとも重要なのは学ぶ個体であり、教育の基本はこの学ぶ個体の活動を最大限に活性化することである。

(2) 個体を抱え育む環境:教育において次に重要なのが、個体を抱え込む環境である。環境といっても自然環境と異なり、この個体を抱え育む環境は、特定個体の学びを促進するために、その個体の視点から作成される教育的な環境である。この教育的な環境は、個体の学習本能および自学自習活動が最大化されるように作られなければならない。

(3) 個体を刺激する異物:最後に登場するのが、個体の学びを促進するための刺激として教育的環境に投入される異物である。これは、通常は、教師が提示する教材や問いかけである。教育学部では、しばしば教材や教師の発問が教育の主体のように扱われるが、これらの異物は、学ぶ個体の学ぼうとする本能を破壊しないように、また個体を抱え育む環境を荒廃させないように慎重に導入しなければならない。教師の介入を常に善であると誤解してはならない。

以上の3つの要素を図示すると次のようになる。(1990. pp. 27-30に基づく)

=> 教育の場における重要度は、「学ぶ個体 > 学びのための環境

> 教師の介入」であることは、心に銘記しておかねばならない。教師はしばしば、自らの介入(教材や発問)を善と信じるがあまり、せっかく形をなしてきた学びのための環境や、もともと学習者がもっていた学ぶ本能を破壊してしまうからである。

ちなみにそういった教師は、本能を否定されやる気を失った学習者をバカ呼ばわりする。また、学びのための環境を殺伐としたものとして、一部の勝ち組が残れば良しとする。そんな教師や教室は、負け組とされた学習者にとってはたまったものではない。勝ち組となった学習者も、志望校合格といった報酬は受けても、その教師や教室をよい思い出とすることはない。またそういった学びが、その学習者の学び方を歪めてしまった可能性も高い。

ただ気をつけておかねばならないのは、神田橋先生は個人ベースの精神療法を考えているので、上の図には個体は一人しかいないことである。だが学校教育は集団での学びを基本とするので、神田橋理論を教育に応用する時は、集団的な学びについての考察を追加することが必要。とりあえず今は、おそろしく単純な図式化だけしておくと、複数の個体を入れた図が下の図となる。教師は、精神科医の知恵から大いに学ぶにせよ、複数の学習者の力学については独自の知恵を育てなければならない。

■ 学ぶ本能・意欲が問題行動として現れる場合

(拡大)解釈:どんな人間にも学びたいという欲求が本能としてあると仮定すると、教師からすれば問題行動としか思えないような学習者の行動(不服従や反抗など)も、その学習者が学ぶ本能を発揮したいと願いながらも自らの環境に不適合を引き起こしているために生じていると考えてみることが重要になる。ちょうど病の多くの症状が、生体が本来の状況に回復するために自ら引き起こしている事態であるように、教師が提示する学習に抵抗する学習者も、より自らに適った学びを見出すためにそのような行動を示しているかもしれない。(1990. pp.31-33に基づく)

=> 私の拙い経験にすぎないが、できるだけ教師の介入を廃し、学生の個人的・集団的な学びに委ねた授業をしている際に、教師からすればやる気のないような行動を示している学生に対しても私はできるだけ注意を控えて見守っていた。その結果、ほとんどの学生は、その後に積極的な学びを行った。以来、私は「推定無罪」

(Presumed to be innocent) にならって「教室に来ている学習者は、そうでないという決定的な証拠がでない限りは学ぶ意欲をもっている」ということを前提としている。

関連記事

<実践報告>大学必修英語科目での『学び合い』の試み --「対話を根幹とした自学自習」を目指して—

https://yanase-yosuke.blogspot.com/2020/11/blog-post.html

■ 指導の初期段階では環境づくりを重視する

(拡大)解釈:学ぶ個体を抱え育む環境は、学習者の学びの本能を活かす場だけでなく、異物による揺さぶりを受ける学習者を支える場でもある。ゆえに、抱え育む環境を十分に整備しないままに、教師がいたずらに異物(教材・発問)を投入し指導を急ぐと、学習者は傷ついてしまうことがある。指導の初期段階では、適切な環境づくりを重視するのが定石である。そしてこの環境は、決して教師が一方的に作るものではないことを忘れてはならない。教師は、学習者の意識下にある学びの本能と共同作業しながら、学習者を抱き育む環境を作るべきである。(1990. p. 83に基づく)

=> 「学年・学期始まりの3日間は黄金の3日間」というのは現職教師の合言葉のようなものだが、この初期段階でやるべきは、学習者が安心しながらも学ぶ好奇心をかきたてられる環境づくり。私の場合は、簡単な(しかしある程度の感情を込めた)自己紹介をし、「学校は安心して失敗する経験を積むためにある」ことを明確に述べ、スライドを使いながら、機械翻訳などが使える現代社会において英語を学ぶべき意義について説明をしたりしている。

ちなみに「教育というものは死に至らない失敗を安全に経験させるためのもの」というのは植松努さんのことば。私は下の動画は、学校関係者必見のものだと思っている。

TED動画:植松努「思うは招く」

動画全文書き起こし

http://scienceandtechnology.jp/archives/20149

■ 抱え育む環境の3層:物理的環境・教師との関係・学習者の内部環境

(拡大)解釈:学習者を抱え育む環境を便宜上、外層・中層・内層の3層に分けることができる。それらはそれぞれ、学習者の物理的環境・学習者と教師の関係・学習者の内部環境となる。

(1) 学習者の物理的環境:学校の立地状況、建物、部屋、調度品、および気温や照明や換気状況などの物理的環境を軽視するべきではない。現実的、常識的な範囲で、物理的環境を整備するべきである。ある病院長は、「一木一草、これ治療者」と語り、院内の自然環境や建築物の整備に心を砕いていた。

(2) 学習者と教師の関係:教師はプレ・バーバルなレベルでのコミュニケーションを重視し、学習者の同意や反発を読み取りながら、学習者が安心して学べる(=学びのために失敗できる)関係性を作るべきである。この関係性の構築は、一種のすり合わせであるから、効率を重視して直線的にやろうとすると失敗する。蛇行するのが自然であると考える場合である。もちろん教師が語ることばも大切であるが、その際は学習者が実生活で使うことばをできるだけ使い、かつ、授業の方針や計画を予め告げ、授業は教師と学習者が協力して作り上げるのだという態度を共有する方がよい。

(3) 学習者の内部環境:学習者の核にあるのは学ぶ本能であるが、その本能を囲んでいるのが、学習者が心のなかに抱いているイメージや記憶や言語である。これらの内部環境が良性のものであれば、学習者の学ぶ本能はうまく抱えられ育てられる。逆に、否定的なものであれば、学習本能を抑圧したり歪めたりしてしまう。否定的な内部環境に対して、教師は揺さぶりをかけるが、肯定的な内部環境については、教師は、そのイメージ・記憶・言語に聴き入り、プラスのイメージを与えることでそれをさらによいものにする手助けをする。

以上の3層を図式化すると下のようになる。(1990. pp. 83-101に基づく)

=> (1) の外層である物理的環境は、指定された教室に行って授業を行う大学教師は、せいぜい「この教室は暗いなぁ」などと感じるぐらいで、それについてあまり考えようともしない。だが小学校の担任教師などは、自分の教室をまるで家のように心地よいものにする努力をしている。まず物理的に居心地がよいことは、安心して学習するために大切なことだろう。ちなみに私は、物理的環境の典型例ではないかもしれないが、自分が提示するスライドにはできるだけ写真やイラストを添えて、学習者がさまざまなイメージを喚起しやすいようにしている。もちろんやりすぎは逆効果だが、単調な視覚刺激ばかりを与えないように気をつけている。

(2) の中層である教師と学習者の関係については、教師は自らの発言のプレ・バーバル(ノン・バーバル)な側面に注意を払ってコミュニケーションを行わなくてはならない。また、学習者に同意を求めるだけでなく、学習者が抵抗や反発を示した場合には、その際にも、言語以前の動き(特に不随意運動)に注目して、その抵抗や反発から自分が何を学びどのようにそれに対して適応できるかを理解して、学習者との相互調整作業に入らなければならない。もちろん、教師がいたずらに学習者に迎合してしまってはいけないが、ただひたすらに教師が一方的に定めた方針を学習者に受け入れさせることが教師の仕事ではない。

(3) の内層である学習者の内部環境については、まず教師はこれを尊重し、そこに見られる学びへの動きについて学習者から話を引き出しそれに聴き入ってそれを評価することで学習者のやる気を高めるべきである。具体的には、「なるほど、そう考えてこれまで○○してきたんだ。すごいねぇ」や「えっ、ずいぶん前からそのように心がけいていたの?賢いなぁ」、あるいはひたすら「へぇー」「はー」「ほぅ」などの合いの手を挟む程度に留め、ひたすら話を引き出すことなどが考えられる。

■ 学習は刺激だけで成立するのではない。学習は、刺激が学習者に新たな調和をもたらすことにより成立する。

(拡大)解釈:教師が学習者の環境に投げ入れる「異物」としての教材や問いかけは、学習者を揺さぶるが、その揺さぶりそのものが学びを生み出すのではない。揺さぶりは、学習者を囲む環境によって抱えられることで学びとして育つ(あるいは学習者の内部環境(イメージ・記憶・言語)によって受容されることで学びとして成立する)。教師は、教材を提示するだけ、あるいは問いを投げかけるだけではなく、その学習者にとっての「異物」が学習者を撹乱した後に、学習者の中に新たな調和が成立するような環境を整備するように留意しなければならない。(1990. p. 105に基づく)

=>刺激そのものではなく、刺激が引き起こす撹乱が新たな調和に変化することにより学びが成立するというのは、些細なようでいて重要な論点だと思われる。『学び合い』実践を行う教師は一見すると、課題を出してあとは教室の隅で生徒の様子をぼーっと見ているだけのように見えるが、目標・課題の設定、物理的・社会的環境の整備、目標と学びの実態に即した評価といった点で多大な努力をしている。それらの努力を通じて、学びがそれぞれの学習者独自の形で成立するように配慮しているのが『学び合い』の実践だと私は理解している。

関連記事

西川純 (2016) 『学び合い』の手引き ルーツ&考え方編』(明治図書) その他三冊

https://yanaseyosuke.blogspot.com/2019/03/2016.html

■ 偶発的に生じたことばや出来事が学びを促進することもある。

(拡大)解釈:揺さぶりをもたらしやがては学びへと結実する「異物」は、教師が意図的に導入する教材や発問以外にも、学習環境内のさまざまな関係性の中で偶発的に生じることがある。ふと生じたことばや出来事が学習者の脳を活性化するわけである。そもそも人間の神経回路網は、さまざまな形で相互連結しているので、いろいろな相互干渉や相互葛藤が生じる。それは一般には「連想」という形でその人に自覚されるが、その連想により学習者の神経回路網は活性化し新たな連結が生じる(もちろん新たな混乱が生じるだけのこともあるが)。(1990. p. 105に基づく)

=>一定の説明を繰り返すだけではなかなかわかってもらえなくても、その事柄について手を変え品を変え解説し、いろいろな例や比喩を使ったり、学習者が出してくる誤解を少しずつ修正したりするうちに、学習者が理解し始めるというのは、教師ならしばしば経験しているだろう。私なりの『学び合い』の理解の1つは、教師の一斉説明をできるだけ抑えて、学ぶ事項についての学習者同士の対話(あるいは学習者の脳内での自己対話)を促進することで、学びについてのコミュニケーションを多く生み出し、その中で生じてくる偶発的なことばや出来事から学びを成立させるというもの。

関連記事:

<実践報告>大学必修英語科目での『学び合い』の試み --「対話を根幹とした自学自習」を目指して—

https://yanase-yosuke.blogspot.com/2020/11/blog-post.html

■ 「当事者の自助能力 > 当事者を抱え育む環境 > 他者からの介入」という優先順位を常に忘れない

(拡大)解釈:場合によっては、私たちは持ち場を離れ、他所の場所で「異物」としてある種の揺さぶりを生じさせることが期待される場合もある。しかし、その場合は、自分はあくまでも「異物」にすぎず、自分よりも、当事者の自助能力および当事者本来の環境(訪問者としての自分にとっての他所)が優先されるべきことを常に忘れてはならない。(1990. p. 184に基づく)

=> 要は「当事者の自助能力 > 当事者を抱え育む環境 > 他者からの介入」という優先順位を常に念頭に置くべきとまとめられるだろう。いかなる場合においても、学習者の学びにとって教師は主人公・主役ではないことだけは忘れてはならない。(かといって、いなくてもよい端役でもない)。

■ 当事者を囲む環境をまず配慮する

(拡大)解釈:ある人が大切な人(あるいは物)を喪失したところに、その人を抱え育む環境の質が低下し、そこに揺さぶりの介入が入ると悲惨な例なことになることが多い。特に介入が介入者の善意に基づいている場合は、悲劇が拡大することが多い。(1990. p. 197に基づく)

=> 当事者の自助能力は、その当事者の内部環境(イメージ・記憶・言語など)と外部環境(その当事者を抱え育てる人間関係と物理的環境)がしっかりしていてこそ、働きうる。当事者がそれらにおいて苦しんでいることに気づけない(あるいは気づこうとしない)善意の介入者は、その当事者をいっそう追い詰めていることがわからないので、状況は悲惨になる。当事者も介入者も「悪いのは、善意の介入にもかかわらず立ち直らない当事者」と思い込んでしまうからだ。「地獄への道は善意で敷き詰められている」とはよく言われる警句だが、教師といった善意に基づく職業人は、そのことばを心に銘記しておかねばならない。

■ 「学習」とは?

(拡大)解釈:「学習」とは、生物が快を求め、苦を避ける中で記憶したパターンである。学習は保持され再現されるものである。だが学習の根本的動機が生物としての本能である以上、学習の中には直近の未来の利益を追求するあまり、中・長期視野からは不利益をもたらすものもある(たとえばアルコール依存も学習の結果である)。さまざまな経験の中で獲得され生き残るパターンという意味では学習は進化に似ているが、学習は進化と異なり、はるかに短期間に成立するが子孫には生物的に継承されない。(1990. pp. 63-64に基づく)

=> 学習されることは必ずしも社会が好ましいとするものに限らない。学校で死んだ魚の目のような眼力しか示さない学習者も、子どもの時には好奇心で目を輝かせていたはずだから、そのような表情・しぐさを学校で学習したのだろう。そうすることで、退屈な教師から絡まれることを防ぐなどの短期的な利益を得て、そのパターンが定着したのだろう。そのような学習者に出会った教師は、「なぜやる気を出さないのだ!」といった詰問に逃げず、その学習者のこれまでを認めた上で、どうやってその学習者にとっての中・長期的な利益を獲得するようなパターンを学習するかを共に模索するべきだろう。典型的な「言うは易し、行うは難し」だが。

学習者理解

■ 理解とは、さまざまな所見のつながりを見通すこと

(拡大)解釈:学習者の学びの対面診断は、その学習者の過去から現在までのさまざまな所見をどれほど統一的に説明できるかを尺度にしてその妥当性の高さを推定することができる。どのような分野であれ、物事を理解するというのは、多くの所見を統一的に理解することである。(1994. p. 12に基づく)

=>「理解とは、見通しを得て物事の繋がりを知ること」というのはウィトゲンシュタインも『哲学的探究』の122節でも示している。また、意識の情報統合理論を読んだ上で、私なりに「意味」についてまとめるなら、意味とは「見通しを得ること」(=その事象が示している現実につながっている可能性の広がりを知ること)と表現することができる。

関連記事

柳瀬陽介 (2018) 「意識の統合情報理論からの基礎的意味理論 ―英語教育における意味の矮小化に抗して―」

https://doi.org/10.18983/casele.48.0_53

■ 対面しながら診断を行う際には、「不随意運動 > 随意運動 > 言語発話」の順で観察結果を重視すべき

(拡大)解釈:人の精神的活動が外に現れる経路を単純に区分するなら、(1) 不随意運動、

(2) 随意運動、 (3) 言語発話、の3つに大別することができる。もちろんこれら3つは現実には融合しているのだが、ここでは便宜的にこの3つを区別する。さらに、これら3つそれぞれは、 (a) 自発的に生じるか、 (b) 他の刺激からの反応として生じるか、に分けることができる。

この分類にしたがって、診断上の価値がもっとも高いものから低いものへと順番をつければ、次のように

(1a) > (1b) > (2a) > (2b) > (3a) > (3b) となる。

(1a) 自発的に生じた不随意運動:学習者の筋緊張や発汗など

(1b) 他の刺激からの反応として生じた不随意運動:顔の表情の一瞬の変化など

(2a) 自発的に生じた随意運動:学習者が自ら始める身振り・手振りなど

(2b) 他の刺激からの反応:学習者が何かへの反応で示す身振り・手振りなど

(3a) 自発的に生じた言語発話:学習者が自ら語り始めたことばなどの内容

(3b) 他の刺激からの反応として生じた言語発話:学習者が質問に応える形などで語ったことばの内容

つまり意識でコントロールできない不随意運動が学習者についてもっとも多くを語っていると想定するわけである。逆に、ことばは嘘やタテマエすらも言えるわけであるから、ことばの字面だけを重視するべきではない。発話内容については、それに伴う不随意運動と随意運動と共に理解するべきである。重視すべきは「不随意運動 > 随意運動 >発話内容」の順であることは肝に銘じておきたい。

=>この原則を知ってから、私は面談する際に、学習者の沈黙に困惑することが少なくなった。それまで、学習者が語ることを止めると、私は、「何に困っているのだろう」、「どうフォローしたらよいのだろう」、「あと何秒沈黙が続いたら私が発言しようか」などと、発言レベル(特に自分の発言)ばかりを考えていることが多かった。しかし上の知見を得てからは、私は面談で沈黙する学習者がいると、まずは私自身の不随意運動と随意運動に不自然なところがないかを確認した後、学習者の不随意運動を中心に観察するようにした(観察の際は、言語レベルのことは考えないようにしている)。これにより、私の面談は、少しはましになったのかなとも思っているが、一知半解には気をつけなければならない。今後も面談のあり方について学び、経験し、反省し、学び直し続けなければならない。

追記:とはいえ、先日、困難な対話をした際に、私も相手から感情を乱されてしまい自分自身の心身の状態のモニターを忘れてしまったことがあった。「修身斉家治国平天下」とも言うが、まずは自分の身を修めることを心がけなければならないと反省した。

■ 意図的に観察をする場合は、「自発的に生じるもの > 他の刺激から生じる反応」の順番で所見を集める

(拡大)解釈:教師が対面時に学習者の診断を重視する場合は、まずは教師の介入を控えて、学習者が自然に示す行動を観察するべきである。それをある程度行った上で、初めて教師は診断を進めるための介入(質問など)を行う。順番でいうなら、(1a) > (2a) > (3a) > (1b) > (2b) > (3b) の順番で観察を進めるべきである。

=> 学習者の集団内での自発的な学びを最大限に重視する『学び合い』実践では、学習者が自分(たち)で学んでいる時に、教師はできるだけ個々の学習者・グループに介入せずに、教室の隅などからぼんやりと全体の様子(神田橋先生の用語なら「雰囲気」)を観察することが原則となっている。多くの教師はとかく自ら学んでいる学習者に「どこがわからないの?」「○○について解説しようか?」などと介入したがるが、『学び合い』ではそういった介入はできるだけ控えるべきとなっている。もちろん、教師の介入を教条的に禁止する必要はないが、教師は自らが起こした行動に対する学習者の反応よりも、学習者が思わず示す行動の方が学習者の真実を伝えていると自覚するべきだろう。その意味で、学習者が思わず語る「すげぇ」、「はぁ、はぁ」、「そうか!」といったつぶやき、あるいは誰も音頭を取らないのに生じる拍手や肯定的な合いの手、さらには学習者が自分ではコントロールできないような驚きや喜びの表情は、よい授業を示唆する現象であると解釈してもいいかもしれない。

■ 学びの診断の3つの機能:指導方針、共通言語化、学習者への説明

(拡大)解釈:学びの対面診断には3つの機能がある

(1) 今後の指導方針を決定:教師が今後の見通しを立てて指導方針を決定するために、目の前の学習者がどのような類型に属するかを仮に決める。

(2) 教師同士の情報交換のための共通言語化:教師が現場を離れて他の教師と情報交換する際に相互の誤解を少なくするために、学習者にはどのような類型があるかを体系的に定める。現場から離れて講義や論文執筆をする研究者にとってはこういった共通言語は重要(ちなみに精神医学のDSM

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) はこの機能を追求したものと考えられる)。

(3) 学習者への説明および指導:学習者に自分の学びがどのような状況にあるかを教師が伝える。この説明自体が、指導の一部となっていることにも注意。当然のことながら、学習者には

(1) や (2) の用語法とは異なるわかりやすい表現を使うべきであることが多い。(1994. pp. 28-38に基づく)

=> 現場での熟達者は比喩などを多用する (3) の表現に長けるものが多いが、(1) は特に意識化せずに行うことが多い。またそのような熟達者は、(2) にはあまり興味をいだかない。(2) は、自分が既に十分に知り体得していることを必要以上に難しく表現しているだけのように思えるからである。だが理想を言うなら、これらの3つの診断機能を常に同時に考えながら(ということは、実践者の中で常に3種類の表現方法を考えながら)学びの診断を行い自らの言語表現力を高めるべきだろう。他方、現場から離れている研究者は、自らの用語法を現場の実践者に押し付けようとするのではなく、現場のことば

((1) や (3) の表現)を謙虚に聞き、それを (2) の用語法に翻訳するとしたら、何をどう補うべきかといったことを模索するべきだろう。要は、研究者はもっと謙虚になって現場の実践者から学ばなければならない。その上で、現場の実践者も研究者との対話を開始するべきだろう。

■ 学びの対面診断における3つの留意点:診断類型の虚構性、3機能の同時達成、診断保留

(拡大)解釈:上のどの機能を主にして対面診断をするにせよ、教師は以下の3点について留意するべきである。

(1) 診断類型は理論的虚構であり現実ではない:診断類型はどの機能のために使われようとも、便宜的に使われるものであり、永遠の真理などと誤解してはいけない。神田橋先生のことばを引用するなら次のようにまとめられる。

引用:この世に実在するのはすべて、輪郭のあいまいなものである。輪郭のはっきりしたものはすべて、実在しない抽象の産物なのである。実在するものは、隣との間が、いくらかの「ぼかし」で連なっている。明確な境界は仮象のものである。(1994. pp. 34-35)

(2) 3種の機能を常に等分に考慮する:学びの診断をする時に、常に、「教師自身のための指導方針決定」、「研究者のための共通言語化」、「学習者に説明するための言語化」の3つを行うようにすると診断のセンスが上がる。

(3) 診断を保留することを大切にする:生半可な診断を指導方針・研究推進・学習者への説明の基盤としてそれに拘ってしまうと、どの面においても有害な結果が生じかねない。納得できる診断ができない場合は、診断を保留するべきである。また、それなりに納得できる診断ができた場合も、それは常に現実の成り行きによってチェックするべきことは言うまでもない。(1994. pp. 34-36に基づく)

=> (1) の「明確な境界を有するものは、理論的な虚構である」というのは、まさにウィトゲンシュタインの洞察である。神田橋先生の論考はウィトゲンシュタイン後期哲学に通じるところが多い。

関連記事

ウィトゲンシュタイン『哲学的探究』の1-88節-- 特に『論考』との関連から

https://yanaseyosuke.blogspot.com/2012/01/1-88.html

野矢茂樹 (2006) 『ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』を読む』 (ちくま学芸文庫)

http://yanaseyosuke.blogspot.com/2012/01/2006.html

鬼界彰夫(2003)『ウィトゲンシュタインはこう考えた-哲学的思考の全軌跡1912~1951』講談社現代新書

http://yanaseyosuke.blogspot.com/2010/10/2003-1912-1951.html

ジョン・M・ヒートン著、土平紀子訳 (2004) 『ウィトゲンシュタインと精神分析』(岩波書店) (2005/8/3)

http://ha2.seikyou.ne.jp/home/yanase/review2004-5.html#050803

ウィトゲンシュタインに関するファイルをダウンロード

https://app.box.com/s/uz2839935sszn8597nsx

ウィトゲンシュタイン著、鬼界彰夫訳(2005)『ウィトゲンシュタイン哲学宗教日記』講談社

http://yanaseyosuke.blogspot.com/2009/09/2005.html

「四技能」について、下手にでなく、ウィトゲンシュタイン的に丁寧に考えてみると・・・

http://yanaseyosuke.blogspot.com/2010/11/blog-post.html

■ 対面診断の3つの側面:学習者のことばを聞く、学習者の身体の状態を観察する、学習者と人間関係を築く

(拡大)解釈:教師が教室や面談室で学習者に面して接する(面接する)ことによって学習者の学びを診断するという対面診断には、3つの側面がある。それぞれの場面においてどれかの側面が主役となるが、できるだけ3つの側面全てを充足するように心がけるべきである。教師が学習者に対面すること自体が、学びを診断することであり、学びを支援・指導することであることを忘れてはならない。

(1) 学習者からのことばを聞く:学習者のさまざまな所見(学びの躓きや障害など)を得るために学習者のことばに耳を傾ける。教師は学習者のことばに聴き入らねばならないが、同時に、教師は何を聞くべきかを自覚し対話の舵を握るべきである。

(2) 学習者を観察する:学習者の様子をむしろ言語レベルよりも非言語レベルの方を重視しながら観察する。つまりことばの意味内容よりも、声の大小・調子・感情のこもり具合といった身体的側面を重視しながら観察する。まとめて表現するなら、学習者の「印象」を得ると言い換えてもよい。

(3) 学習者と人間関係を築く:学習者が教師を信頼することは、今後の指導・学びにおいて決定的に重要なので、教師は学習者と、学習者の意欲と能力が発揮されるような人間関係を対面時に築くようにする。(1994. pp. 45-51に基づく)

=> (1) は「傾聴」といったことばで推奨されているが、それがきちんとできる教師はそれほど多くない。また「傾聴」を試みるあまりに、学習者の話に流され、指導の根本方針を失ってしまう教師もいる。しかしもっと少ないのは、(2) の学習者の身体の様子を丁寧に観察できる教師である。また (3) の人間関係構築は、

(1) と (2) に基づいていなければならないが、それらに基づかず、かつ学びに即さない「お友だち」のような「人間関係」を築く若い教師は多い。それらの教師は、一見学習者と仲がよいが、学びが進まず、学習者には密かに軽んじられている。

■ 対面診断での3つの留意点

学習者の学びについて知るための対面診断で、傾聴・観察・人間関係のどれを優先して行うにせよ、以下の3つには留意すべき。

(1) 3側面の相互関連に気をつける:傾聴・観察・人間関係の3つの側面は相互に関連している。共に助け合う場合だけでなく、こちらを立てればあちらが立たずという場合もある(例:傾聴するあまり、身体的観察がおろそかになってしまう。あるいは人間関係の成立を急ぐあまり、傾聴が浅いレベルにとどまってしまう、など)。教師は対面診断において3側面を常に意識し、どれを優先すべきかを瞬時瞬時に判断すべき。

(2) 対面診断と対面指導の隔たりはわずかであることを自覚する:診断のために学習者と対面している時は診断だけを行い学習者指導について考えていない教師や、指導するために対面している時に診断は一切行おうとしない教師は、共に考え違いをしている。対面診断においても、対面指導の「学習者の意欲と能力を引き出す・妨げない・障害を取り除く」という原則は当てはまる。対面診断と対面指導は重なりあっている。

(3) 観察とは関与であることを自覚する:「関与しながらの観察」という用語が流通しているが、そもそも非関与的な観察とは成立し難いことを自覚しなければならない。誰かを観察していることはその人に関与していることであり、誰かに関与していることは同時にその人を観察していることである。(1994. pp. 54-56に基づく)

=>総じてまとめるなら、観察者が関与しない、「純粋で客観的な」対面観察はありえないとなるだろうか。それなら隠しカメラなどを使って、被観察者が、自分が観察されていることを知らないままに観察者が観察することが「科学的」と主張する研究者もいるかもしれない。だがそのような方法が行われたことを被観察者が知った場合、彼・彼女らが憤慨したとしても不思議はない。また、そのような観察では、望む観察を行うためにあまりにも時間がかかりすぎるだろう。「それならばAIを使って学習者を24時間365日観察すれば・・・」といった提案をする研究者とは、私は個人的にはあまり話したくない。

■ 対面診断では、教師が学習者のことを知るだけでなく、学習者が教師のことを知ることも大切

(拡大)解釈:教師が学習者の情報を得たがっているのと同様に、学習者も教師についての情報を欲しがっている。教師のことがわかれば、一般に学習者の気持ちは安定するからである。教師だけが情報を得ることの怖さを想像するためには、教師がKKK団のような目だけを出した三角頭巾とマントを着用して対面診断を行うことを想像したらよい。(1994. p. 69に基づく)

=>2020年にCOVID-19により多くの教師がZoomで話を行ったが、顔を隠した学習者とずっと話を続けなければならない教師はフラストレーションを溜めたことだと思う(注)。情報の流れが双方的でなく、自分の情報だけが他方に吸い取られるだけというのは、気味の悪いものである。だが、しばしば教師といった権力者は、学習者の情報を一方的に獲得し、それに対するフィードバックを与えない。情報とは力(少なくとも力の源泉の1つ)であり、情報獲得の民主化は一般命題として促進するべきであろう。

(注)もちろん、学習者の立場からすれば、自分の顔が時折教師から見られることには慣れているものの、自分の顔が常時モニターに写り、教師・学習者というすべての参加者に見られている状態は初めてなので、当初は嫌がったとしても不思議はない。

■ 発言と発言の背後にある意識との関係から考える問診の3分類:取り調べ的問診、対話的問診、聞き役に徹する問診

(拡大的)解釈:会話を行う2人のそれぞれの意識において、発話には直接現れない連想が生じている。その連想のどちらを重視するかで、問診(という会話)は、次の3つに分類できる。

(1) 取り調べ的問診:問う者(教師)の意識に生じる連想から、次の話題や問いが定められる。問われる者(学習者)はもっぱら受け身になる。

(2) 対話的問診:問う者の意識の中の連想も、問われる者の意識の中の連想も共に尊重され、両者は対等な対話者となる。対話としては充実するが、本来の診断という目的が忘れられる場合がある。

(3) 聞き役に徹する問診:問う者は自らの意識に生じる連想よりも、問われる者の意識に生じている連想を重視し、聞き役に徹する。問いは、問われる者の話を画像化できるぐらいに明確に理解するためのものに留める。問う者は、その他は、問われて語っている者の非言語レベルの表出を観察し、簡単な(しかし情感のこもった)合いの手を入れるぐらいに留める。(1994. pp. 151-152に基づく)

=> 言われてみれば、たしかに私もこれら3種類のやり方で学習者の話を聞いている。もっとも、若い時は (1) の取り調べ的問診ばかりだった。年齢と経験を重ねるにつれ (3) の聞き役に徹することが増えた。(2) の対話的な問診は、意図せずに脱線に興じてしまったときで、終わった時は、互いに「今日は面白かったね」となる。教師が学習者を支援するためにはこのような個人的な絆も重要だが、こちらにばかり偏ってしまっては職務怠慢となる。

■ 面談は創造的行為であり、徒な標準化は避けなければならない

(拡大)解釈:標準化された対面診断方法は、アイデア貧困や感性の枯渇と結びつくと硬化した面談につながる。面談の一瞬一瞬は、日々新たな営みであるべき。(1994. p. 252に基づく)

=> 「同じ授業というものはなく、教師は日々発見し、その場その場に適した授業を即興的に作り出そうと努力する」というのは、力量のある教師の実感だろう。だが、万人が従うべき教育方法を提示することを生業としている研究者は、そういった教師の声を封印あるいは否認する。教育にせよ、マネジメントにせよ、アートにせよ、多くの要素が絡む複合的な現象には唯一無二の正解はない。実践者は、いくつかの原則に基づきながら、少しでもよい展開がもたらされるように選択・実行・検証・反省を繰り返しているだけである。この当たり前のことを、授業に関わる研究をしているすべての者が認めるべきではないか。

関連論考

柳瀬陽介 (2020) 「当事者の現実を反映する研究のために -- 複合性・複数性・意味・権力拡充

--」淺川和也・田地野彰・小田眞幸(編)『英語授業学の最前線』ひつじ書房. pp. 25-48.)

学習指導

■ 「読みとる」「関わる」「伝える」

概略:精神療法の主な3つの機能は、「読みとる」「関わる」「伝える」である。精神療法では「読みとる」技術の拙さが目立つので『精神科診断面接のコツ』

(初版1984、追補版1994)

を先に出版した。『精神療法面接のコツ』 (1990) では「関わる」「伝える」技術について解説する。(1990. pp. 1-2に基づく)

=> (英語)教育界では、知識を「伝える」機能がもっとも重視される。ベテランになると学習者とどう「関わる」かが大切だと理解し始め、その技量を高める。だが学習者の学びおよびその行方を「読みとる」ことができる教師は少ない。的確に「読みとる」ためには、感性を働かせながら「関わる」だけでなく、教育内容の徹底的な理解も必要となる。その理解は、輸入学問としての英語学が教えるようなものでは不十分であり、学習者が思考の基盤としている日本語、および学習を進める中で学習者が自分の中で育てる「中間言語」の観点から英語を理解しなければならない。このような意味での教育的な英語学については、これからの大いなる発展を期待したい。実際、最近の英語学関係の教育書には注目すべき良書が多い。それを成し遂げるのは、小中高大を問わず、学習者に即した指導をしながら理論的勉強も怠らない実践者だろう。

関連記事

研究社『英語年鑑2020』の書評「英語教育の研究」(pp.83-86)で取り上げた24冊

https://yanase-yosuke.blogspot.com/2020/03/2020pp83-8624.html

『英語年鑑 2021』(研究社)での書評(「英語教育の研究」)

https://yanase-yosuke.blogspot.com/2021/02/2021.html

■ 太古からの人間の知恵を活かす教育と学び

(拡大)解釈:大学を出たばかりの新人教師でもしばしばなんとか授業を通じてそれなりの成果を上げることができるのは、教師と学習者が、人間として意識・無意識に蓄えてきた莫大な知恵を活用しているからである。その成果を、たかだか数十年の歴史しかもたない「英語教育学」の成果と考えるのは、浅慮であり奢りである。(1990. p. 3およびp. 205に基づく)

=>「英語教育学」の看板を掲げる研究者は、自らの研究結果ばかりを参照するのではなく、「英語教育学」の知見とは無関係に成果を挙げている現場の実践者にもっと注目するべきである。「英語教育学」の枠組みで、実践者を裁断するのではなく、実践者の認識や知恵をうまく記述・説明できる枠組みを作り出すべきである。

■ 4つの基本的助言:助け合う本能、読みとるための感性を高める、関わり伝える人間関係を育てる、ある理論で自分の癖を矯正する

(拡大)解釈:対面指導のための4つの基本的助言。重要な順番に並べるなら、(1) 助け合う本能、(2) 読みとるための感性を高める、(3) 関わり伝える人間関係を育てる、(4) ある理論で自分の癖を矯正する、の4つとなる。

(1) 人間が動物としてもっている助け合おうとする本能が対面指導の基盤である:人間を含む動物は仲間を助けようとする本能をもっている。この本能を再活性化することが教師としての始まりである。この助け合いの本能を活性化していない人が行う行為は、どれほど外見がそれらしくても面談指導とは呼べない。

(2) 基礎トレーニングで感性を高める:「読みとる」の技術の核は、「感じる」能力であるので、日頃から場の雰囲気や流れを感じ、その場の中での自分の心身の流れを感じることに努めるべきである。さらに基礎的なトレーニングは、感覚と概念化の中間にあるイメージ形成において視覚だけに頼らずに五感すべてを働かせかつ統合させることである。また、ことばを使う際にも、ある領域の感覚表現を他の領域に対して使う(例:「ザラザラ」を音に対して使う)ようにする。そうしていると五種類の感覚が統合的な流れとして認識されるようになる(これを「第六感」と読んでもいいのかもしれない)。

「関わる」と「伝える」技術に必要な感性を高めるには、赤ん坊や犬猫などのことばの通じない相手とノンバーバル・コミュニケーションを取ることである。

(3) 関わり伝え合う人間関係を育てる:「関わる」と「伝える」技能を高めるためには、やはり他人が必要である。自分の専門分野以外でよいから誰か尊敬できる人を見つけ、その人と関わりその人の技能を無批判的に吸収するべきである。分野は異なれども技能習得の本質は同じだからである。そしてその人に自分の疑問や悩みを伝える訓練をするべきである。逆に、自分が学んだことを他人に伝えることも積極的に行うべきである。「先人から教わる、自分で工夫する、後輩に教える」という3つの要素は成長にとってどれも重要だからである。

(4) 理論は尊敬できる師匠が教えてくれる理論をまずは吸収する:師匠の教えを下手に批判的に取捨選択して学ぼうとすると、逆に師匠の悪い部分だけを学んでしまうことが多い。周りに師匠がいなければ本から理論を学ぶべきだが、その際は理論の創始者の伝記を読んでそれに共感できたら、それは自分にとって良い理論であることが多い。無批判的な吸収を勧めるのは、理論とは自分の癖をいったん取り除くための方便であるに過ぎないからである。守破離の教えが伝えるように、最初の段階では、多くの先人がその良さを認めてきたある理論の教えを徹底的に学び、自分の癖を取り除くことが必須である。しかし、そのうちに、どうしても自分としては腑に落ちない箇所が出てきて、理論の一部を破らなければならなく思えてくる。さらに理論の理解が深まると、その理論を墨守するとか破壊するとかいうことはどうでも良くなり、その理論から自由になり、必要に応じてその理論から離れたり戻ったりすることができるようになる。理論を学ぶのは、この守破離の過程を通じることで、凝り固まった自分や自己承認欲求に基づくエゴを捨て去ることである。だから、最初は親近感を覚える理論に自分の認識を変えてもらうぐらいの勢いで吸収するべきである。(1990. pp. 12-23およびp. 233に基づく )

=> これら4つの助言はどれもおそろしく重要だと思われる。

(1) の助け合いの本能は、人間に関わる営みにすべて共通する大切なこと。この慈愛や惻隠の情を欠く者、あるいはことさらに否定することで注目を浴びようとする者には注意が必要。

(2) の感性を高めるトレーニングは具体的であるだけに貴重。感性の重要性を説く者は多いが、感性を育てる訓練法を具体的に語る人は少ないだけに、この項目は覚えて、日々実践したい。

(3) の関わり伝え合う人間関係も、古来、師匠と弟子や、先輩と後輩の間で育まれていたことだが、教育の効率が問われるようになり、こういった人間関係は希薄になってきた。また、「批判的態度」が浅薄な意味で広まり、伝統や権威に服し己を無にして学ぶ文化も廃れてきた。パワハラや搾取といった悪習を取り除いた新しい形で、伝統や権威を尊重する文化を私たちは作らなければならない。

(4) の理論学習も (3) と同じだが、最近は大学院生にすらすぐに論文執筆が求められるので、長年かけなければならない理論学習は疎んじられ、すぐに結果を出せる実証研究ばかりに研究が偏る傾向がある。しかし、偉大なる理論に取り組むことにより、自己を変容し、自由な境地を得る経験をしなければ、研究も通俗的な理解を無批判的に再生産するようなものばかりになるかもしれない。

■ 本能的な学ぶ意欲・能力を「妨げない」「引き出す」「障害を取り除く」「植えつける」

(拡大)解釈:教師が面談指導で優先的に行うべきことは、学習者が本能的にもっている学ぶ意欲と能力を、「妨げない」ようにすること、「引き出す」こと、「障害を取り除くこと」であり、必要に応じて、学ぶ意欲や能力を「植えつける」ことである。

これら4種のことは、まずもって慈愛や惻隠の情に基づく人間としての助け合いの心で行われなければならない。「学びの環境」を築く時にも、教師が「異物」としての教材や発問を投げ込むときも、まずは学習者の学ぶ本能を妨げることなく引き出すようにする。次に、学習者の学びを阻んでいるものが見つかった時にはその障害を取り除くようにする。そうした後で、学習内容が、学習者が直感的に学ぶ意義を見出しにくい場合などには、うまく教師が介入して、学ぶ意欲や能力が学習者の中で育つように試みる。学習段階が上がり、学習内容が高度・抽象的になればなるほどこの「植えつける」要素は大きくなるかもしれない。(1990. p. 34に基づく)

=> 数学などの抽象度の高い学びや、外国語などの生活実感に乏しい学びを促すためには、教師が学習者の中で学ぶ意欲や能力が育つように介入する必要があるだろう。しかし意欲や能力を「植えつける」にせよ、それらが学習者という土壌に適したものでなければならない。やはり基本は、意欲・能力を「妨げない」「引き出す」ことであり、その邪魔をしている「障害を取り除く」ことであろう。

*****

この記事は次の記事に続きます。

神田橋條治『精神療法面接のコツ』『追補 精神科診断面接のコツ』(岩崎学術出版社)の教育への拡大解釈(その2)